Aktuelles

Fakten und Hintergründe zur Entwicklungszusammenarbeit der KfWEntwicklungszusammenarbeit muss sich öffentlich erklären und legitimieren. Wenn Haushaltsspielräume in Deutschland enger werden, wird der Nutzen der internationalen Zusammenarbeit stärker hinterfragt. Das ist verständlich und ist auch wichtig. Dennoch: Nicht alle in der öffentlichen Debatte kursierenden Darstellungen und Zahlen sind richtig. Deswegen haben wir hier wesentliche Fakten und die Antworten auf die drängendsten Fragen zusammengestellt: Woher stammen die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit, und wohin fließen sie? Was bringt dies den Menschen in den Partnerländern und in Deutschland? Wo kann man Daten zu den geförderten Projekten finden? Wie viel Geld hat die KfW tatsächlich für Radwege in Peru bereitgestellt, und welchen Sinn hat ein solches Projekt?

Die KfW Entwicklungsbank fördert Projekte und Programme in Entwicklungs- und Schwellenländern und zunehmend auch in Konfliktstaaten, die sie auf Grundlage der Entwicklungsstrategien und Strukturen des jeweiligen Landes als entwicklungspolitisch sinnvoll und förderungswürdig identifiziert hat. Die Entwicklungsprogramme schaffen Zukunftsperspektiven in Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa. Sie schaffen bessere Lebensbedingungen und schützen gleichzeitig Klima und Umwelt.

Fakten zur Entwicklungsfinanzierung

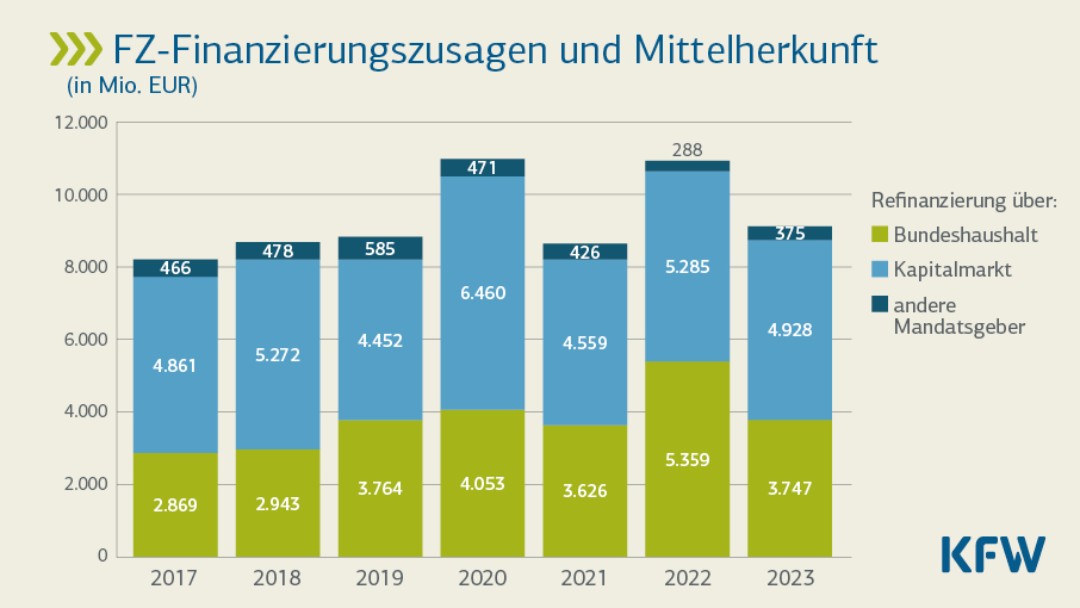

Weniger als die Hälfte der Zusagen der KfW Entwicklungsbank für Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern in den letzten Jahren stammt aus dem Bundeshaushalt (vor allem aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) - also aus Steuergeldern. Der überwiegende Anteil sind Kredite. Die Mittel dafür nimmt die KfW über den Kapitalmarkt auf. Die Kreditnehmer – häufig die Regierungen der Partnerländer – zahlen die Kredite verzinst zurück. Die Kreditlaufzeit beträgt in der Regel zehn bis fünfzehn Jahre, in Ausnahmefällen bis zu zwanzig Jahre.

Weiterführende Informationen zur Finanziellen Zusammenarbeit

Förderprojektbeispiel: Nachhaltiger Stadtverkehr in Peru

Die „Radwege in Peru“ waren eine Zeit lang ein sehr kontrovers diskutiertes Thema in der Presse und den sozialen Medien.

Dies sind die Fakten: Der Verkehrssektor in Peru ist für knapp 26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich, was etwa 40 % der Gesamtemissionen des Landes entspricht. Unzureichende Angebote im ÖPNV sind ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung und die Versorgung der Bevölkerung.

Bei dem KfW-Programm geht es um zwei wichtige Ziele des internationalen Engagements Deutschlands: den Schutz des globalen Klimas und die Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven für die Menschen in den Partnerländern.

Das Engagement für Mobilität in Peru umfasst mehrere Komponenten. Der mit Abstand wichtigste Bestandteil des Förderprogramms ist der Ausbau der Metro in der Elf-Millionen-Metropole Lima. Hierfür hat die KfW im Auftrag der Bundesregierung Kredite bereitgestellt - die von der peruanischen Seite pünktlich bedient werden. Die Radwege sind eine ergänzende Maßnahme, die mit einem deutlich kleineren Zuschuss finanziert wurden.

Die Maßnahmen tragen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und ermöglichen mehr Teilhabe der ärmeren Bevölkerung am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. Darüber hinaus haben mehrere deutsche Unternehmen im Rahmen des Projekts Beauftragungen in Höhe von insgesamt ca. 100 Mio. EUR erhalten.

Wohin fließt das Geld für die Entwicklungszusammenarbeit?

Für eine wirksame Internationale Zusammenarbeit ist Transparenz von großer Bedeutung. Deshalb informieren wir vollumfänglich über die Herkunft, Verwendung und Wirkung unserer Fördermittel.

Q&A - Häufig gestellte Fragen zur Entwicklungsfinanzierung der KfW

Existentielle Probleme – wie bspw. Pandemien und wirtschaftliche Krisen – machen an keiner Landesgrenze halt. Der Klimawandel erhöht überall auf dem Planeten die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen. Das Artensterben bringt Ökosysteme aus dem Gleichgewicht und gefährdet die Ernährung der Menschheit. Kriege und Konflikte unterbrechen Handelsrouten und Lieferketten und lösen Migrationsströme aus.

Keine dieser Herausforderungen lässt sich allein mit nationaler Politik bewältigen. Entwicklungsländer, fragile Staaten, aber auch einflussreiche Schwellenländer, wie Indien oder Brasilien, müssen ein Teil der Lösung sein. Deshalb arbeitet die KfW, im Auftrag der Bundesregierung, mit diesen Ländern zusammen: um Klima und Umwelt zu schützen, Frieden zu sichern, Armut und Hunger zu bekämpfen und gemeinsame Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Informationen des BMZ

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat einen Antwortkatalog auf die häufigsten aktuellen Fragen veröffentlicht.

Im Transparenzportal finden Sie aktuelle Informationen zu den BMZ-finanzierten Projekten.

Weiterführende Informationen

Stand: 02. Juli 2024

Seite teilen

Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.

Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.

Datenschutzhinweise

Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw.de/s/dekBxmEu

Link kopieren Link kopiert